Prof. Dr. med. Serfling

Vorsichtig wurde ich wegen meiner Schädelverletzung in einem Krankenwagen in die Charité gefahren. Dort wurde mir das einzige freie Bett in einem Sechsbettzimmer zugewiesen. Meine Zimmergenossen begrüßten mich freundlich und fragten nach dem Grund meiner Aufnahme. Ich erzählte ihnen von meinem Unfall. Die anderen Patienten in meinem Zimmer litten überwiegend an Tumoren, denen operativ zu Leibe gerückt werden sollte.

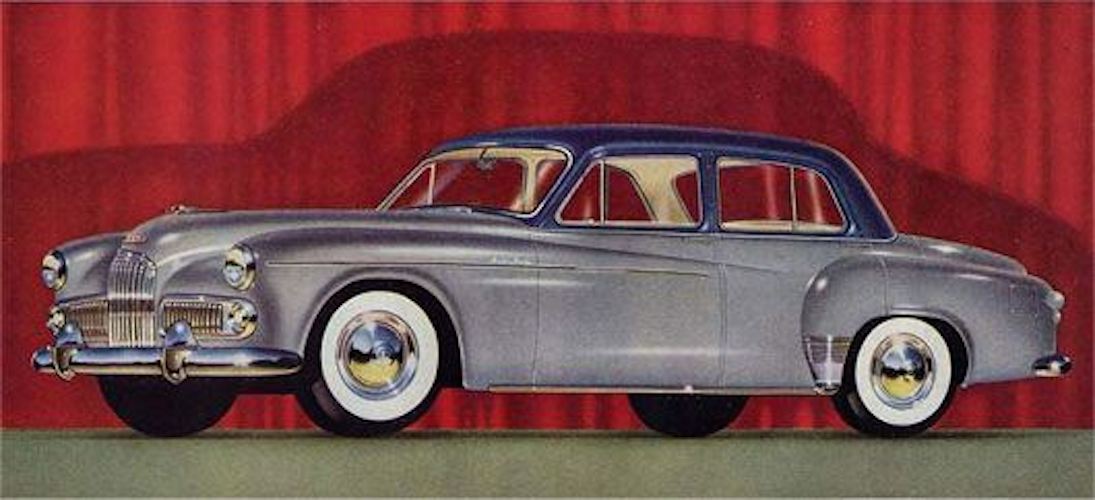

Am nächsten Vormittag fand die Visite statt. Sie wurde vom Chefarzt der Neurochirurgie, Prof. Dr. Serfling geleitet. Ein ganzer Pulk von Ärzten und Studenten, der kaum im Krankenzimmer Platz fand, begleitete ihn. Prof. Serfling war ein älterer Arzt und eine anerkannte Autorität. Dies wurde besonders dadurch unterstrichen, dass er einen englischen Wagen mit Rechtssteuerung, der seltenen Marke Humber fuhr. Diesen Wagen parkte er vor dem Eingang des Gebäudes der Neurochirurgie auf dem Campus der Charité.

Der Professor betrachtete kurz die schon gut heilenden Verletzungen in meinem Gesicht. Danach ließ er sich die Röntgenbilder zeigen, die nach dem Unfall aufgenommen worden waren. „Da sieht man ja überhaupt nichts!“ rief er aus und gab die Bilder dem nebenstehenden Mediziner. Der warf auch einen kurzen Blick darauf und nickte zustimmend. “Schichtröntgen und weiter Penicillin!“, ordnete Prof. Serfling an und wandte sich dem nächsten Patienten zu.

Am Nachmittag wurden die Röntgenaufnahmen von meinem Kopf gemacht. Der Apparat sah so alt aus, dass er wahrscheinlich schon zu Lebzeiten von Wilhelm Conrad Röntgen, dem Erfinder der X-Strahlen, konstruiert worden war. Es klickte pausenlos und mein Kopf erhielt wohl eine Zehnjahresdosis an Röntgenstrahlung. Ein Computer, der diese Aufnahmen zu einem dreidimensionalen Bild zusammenrechnet, kam erst einige Jahre später zur Anwendung.

Bald war wieder Chefarztvisite. Prof. Serfling betrachtete die neuen Bilder, auf denen auch nicht viel zu sehen war, und verkündete: „Wir müssen operieren, um die Hirnhaut zu verschließen.“ Ich saß aufrecht in meinem Bett. Der Chefarzt trat näher an mich heran.

„Wir schneiden hier und klappen die Stirnhaut nach unten.“, dabei fuhr er mit dem Finger entlang meines Haaransatzes über meine Stirn.

„Wir bohren hier vier Mal.“ erklärte er weiter und umriss wieder auf meiner Stirn ein etwa handtellergroßes Areal.

„Danach wird die Frontschädelplatte herausgesägt.“

„Können Sie noch riechen?“ fragte er mich. Etwas eingeschüchtert bejahte ich das.

„Das können Sie nach der Operation nicht mehr.“, beschied er. Mehr zu seinen Begleitern gewandt erklärte er: „Wir müssen den Riechnerv durchtrennen, um an die Hirnhaut zu gelangen.“ Es wurde zustimmend genickt.

„Die OP wird für morgen angesetzt, reservieren Sie ein Bett auf der Intensivstation.“, wies er die begleitende Oberschwester an. Diese nickte und notierte etwas. Nach diesen Anweisungen klopfte er mir noch auf die Schulter und sagte so etwas wie: „Das kriegen wir schon wieder hin.“ und wandte sich meinem Nachbarn zu.

Jetzt wusste ich Bescheid! Am schlimmsten fand ich, dass ich nach der Operation keinen Geruchssinn mehr haben sollte. Was würde ich am meisten vermissen? Den Geruch der blühenden Bäume im Frühling oder den Geruch einer leckeren Mahlzeit. Es fielen mir viele Gerüche ein. Die Sache war besonders bitter, da ich die Erfahrung gemacht hatte, dass man sich nicht wirklich an Gerüche erinnern kann. Nur wenn einem der Geruch wieder begegnet, den man schon kennt, erinnert man sich. Ich wusste das deshalb, da ich mich jederzeit an das Gesicht meines früh verstorbenen Vaters erinnern konnte, weniger schon an seine Stimme. An seinen Geruch, den ich so sehr mochte, konnte ich mich aber nicht mehr erinnern, so sehr ich mich auch bemühte.

In Zukunft sollte ich also ohne Gerüche leben.

Am Abend vor der Operation leuchtete das Blaulicht eines Krankenwagens, der vor dem Eingang hielt, bis in mein Zimmer. Nur dank eines Beruhigungsmittels schlief ich irgendwann ein.

Am nächsten Morgen wurde alles für die Operation vorbereitet, und ich wartete darauf, dass ich geholt werden würde. Es geschah aber nichts. Es wurde Mittag, und ich bekam als einziger nichts zu essen. Am späten Nachmittag eröffnete mir eine Schwester, dass meine OP verschoben worden sei, da ein dringender Fall Vorrang gehabt hätte.

Der dringend operierte Fall, ein junger Mann, er hatte etwa mein Alter, wurde wenig später in unser Sechsbettzimmer geschoben. Er hatte sich bei einem Kopfsprung ins flache Wasser eines Badesees einige Halswirbel gebrochen, konnte aber noch gerettet werden. Er lag in einem Spezialbett, und sein Kopf war mittels Metallstangen fixiert. Sein Körper war gelähmt. Er erhielt als einziger Patient einen Fernseher, der auf einen Schrank gestellt wurde, so dass er den Bildschirm erkennen konnte. Eigentlich war es uns unmöglich, unseren neuen Zimmergenossen zu trösten. Eine psychologische Ausbildung dafür hatte keiner von uns. Wir gaben uns aber trotzdem die größte Mühe. Prof. Serfling machte dem jungen Mann Mut und stellte ihm in Aussicht, dass er sicher in einigen Monaten in einem Rollstuhl umherfahren könne.

Es vergingen einige Tage, und immer wurden dringende Operationen vorgezogen. Als ich einmal fragte, wann ich denn an die Reihe käme, gab es nur die Auskunft, dass im Moment einige OP-Schwestern im Urlaub wären. Später war kein Platz auf der Intensivstation. Nach einigen Wochen bestellte mich Prof. Serfling in sein Büro. Dort eröffnete er mir, dass er meine Verletzung konservativ behandeln würde. Ich fragte ihn, was das zu bedeuten hätte. Er erklärte mir, dass er gar nichts tun würde. Ich könne am nächsten Tag das Krankenhaus verlassen. Er gab mir noch den guten Ratschlag, nicht in die Sonne zu gehen und in den nächsten Monaten auf keinen Fall Sport zu treiben oder mich anderweitig körperlich anstrengend zu betätigen. Mit einer Krankschreibung für die nächsten Wochen verließ ich sein Zimmer.

Am nächsten Tag wurde ich entlassen.

Meine Mutter hatte während meines Krankenhausaufenthaltes die Idee entwickelt, Blumen anzubauen und zu verkaufen. Dazu hatte sie ein großes, verwildertes Gartengrundstück gepachtet, auf dem sie die Blumen anpflanzen wollte. Dazu musste die Erde vorbereitet werden, die von einem grasverfilzten und mit Unkraut durchsetzten Bewuchs bedeckt war. Sie zeigte mir voller Stolz das große Grundstück, auf dem einige alte Obstbäume standen. Ich pflückte eine Süßkirsche und aß sie mit Genuss. Der Geruch des Sommers war unbeschreiblich schön. Meine Mutter sah mich an. Ich konnte ihre Gedanken lesen. Ich sagte zu ihr: „Ich darf mich nicht anstrengen.“ „Ja, ja, ich weiß“, antwortete sie. Ich ging zu dem kleinen Holzschuppen und suchte mir einen Spaten und eine Gabel. Vorsichtig fing ich an, im Schatten des Kirschbaumes zu graben. Nach kurzer Zeit beendete ich meine Arbeit und erklärte meiner Mutter, dass ich morgen weitermachen würde.

Am nächsten Tag grub ich im Schatten des Baumes weiter. Diesmal schon etwas länger. Nach einer Woche hatte ich alle beschatteten Teile des Gartens umgegraben und wagte mich in die Sonne. Als ich merkte, dass diese Arbeit wohl nicht nachteilig für meine Genesung wäre, schuftete ich bald den ganzen Tag in der prallen Sonne, bis das ganze Grundstück für die Aufnahme der Blumen vorbereitet war.

Diese Unternehmung meiner Mutter wurde ungemein erfolgreich. Ich konnte mit der Arbeit in diesem Garten mein gesamtes Studium finanzieren. Bald kaufte ich ein gebrauchtes Auto, mit dem ich Blumensträuße transportierte, zur Uni fuhr oder Ausflüge unternahm.

Nach diesem Aufenthalt in der Charité hatte ich glücklicherweise nur unbedeutenden und seltenen Kontakt zu Ärzten, so dass es sich nicht lohnt, darüber zu berichten. Ich hoffe, dass das auch noch eine Weile so bleiben wird. Ihnen, liebe Leser meiner Erinnerungen, wünsche ich das auch.

Meine besondere Anerkennung hat sich der junge Mediziner erworben, der die Wunde in meinem Gesicht vernäht hat. Man erkennt die dreieckige Narbe kaum. Dass meine Nase einige Millimeter nach links verzogen ist, weiß nur ich.

Vielleicht ist dieser Arzt in die plastische Chirurgie gewechselt. Zu wünschen wäre es.