Das Krankenhaus

Als ich etwa 10 Jahre alt war, wachte ich eines schönen Morgens auf und sprang wie immer munter aus dem Bett, um mich für die Schule fertig zu machen. Dafür war nicht besonders viel Zeit vorgesehen. Die Schule begann um 8:00 Uhr und lag ganz in der Nähe meines Geburtshauses, so dass ich bis 7:30 Uhr schlafen konnte.

Als ich mir die Zähne putzte und dabei in den Spiegel blickte, bemerkte ich eine leichte Schwellung meines linken Augenlides, die bis hinauf zur Augenbraue reichte. Sie war völlig schmerzfrei und ich konnte weder eine Rötung noch eine Entzündung feststellen. Ich stellte mich meiner Mutter vor, die ja auch sonst bei allen Erkrankungen guten Rat wusste. Dieses Mal aber war das nicht der Fall und es gab weder Tee noch Kirschsaft. Zur Schule brauchte ich nicht zu gehen. Dafür nahm mich meine Mutter an der Hand und ging mit mir, ohne zuvor Dr. Hackmann zu konsultieren, seltsamerweise direkt in das nahe gelegene Krankenhaus.

Dort angekommen, wurde ich in die Hals-Nasen-Ohrenabteilung überwiesen. Es kam auch bald ein Arzt, der mein Augenlid betrachtete. Wie alle Ärzte dieser Abteilung benutzte er einen runden Spiegel mit einem Loch in der Mitte. Durch diesen betrachtete er meine Ohren und meinen Rachen, ohne etwas Ungewöhnliches zu entdecken. Danach wurde ich geröntgt. Auf dem Röntgenbild war wohl auch nichts zu erkennen, denn der Arzt diskutierte längere Zeit mit einem Kollegen. Sie kamen zu mir und eröffneten meiner Mutter, dass ich im Krankenhaus bleiben müsse.

Ich wurde in ein barackenähnliches Nebengebäude gebracht. Eine resolute Krankenschwester nahm mich in Empfang und gab mir ein Bett in einem Zimmer, in dem schon drei ältere Herren lagen. Ich verabschiedete mich von meiner Mutter und wartete mit einem unguten Gefühl der Dinge, die jetzt kommen sollten. Am Nachmittag wurde ich noch einmal untersucht. Danach konnte ich wieder in das Krankenzimmer gehen. Einer der älteren Herren versuchte mich durch einige Witze aufzuheitern, was ihm aber nicht gelang. Meine Mutter kam noch einmal, brachte mir ein Märchenbuch und die Sachen, die man in einem Krankenhaus so braucht, und ging dann wieder. Um 10:00 Uhr wurde das Licht gelöscht, und bald hörte ich das Schnarchen meiner Zimmergenossen. Mich überkam das Gefühl des Selbstmitleids, und ich begann unhörbar zu weinen. Ich wusste aber, dass das erfolglos sein würde, hörte damit wieder auf und schlief dann auch irgendwie ein.

Am nächsten Morgen wurde mir bei der Visite eröffnet, dass ich punktiert werden müsse. Das löste bei mir eine gewisse Angst aus, da mir ein Schulfreund, der in den Sommerferien an einer Gehirnhautentzündung erkrankt war, von einer Rückenmarkpunktion schauerliche Dinge berichtet hatte. Diese Punktion ging seiner Erzählung nach mit furchtbaren Schmerzen einher, die ein normaler Sterblicher nicht aushalten konnte. Nur durch seine ungeheure Standhaftigkeit und seinen Mut hatte er diesen Eingriff überstanden. Ich bewunderte ihn dafür und hatte mich schon gefragt, ob ich das auch ausgehalten hätte.

Nach der Visite wurde ich in einen Operationssaal geführt, und ich musste mich auf einen Tisch legen. Zu meiner Freude sollt ich mich aber nicht auf den Bauch drehen, sondern ich lag ganz entspannt auf dem Rücken mit dem Blick zu einer hellen Operationslampe. Sollte mein armes Rückenmark doch verschont bleiben? Ein Arzt mit einem Mundschutz und mit Gummihandschuhen kam und erklärte mir, dass er mich jetzt örtlich betäuben müsse. Dazu bekäme ich eine Spritze in die Stirn. Ich war erleichtert. Mein Rückenmark blieb verschont! Die Spritze war unangenehm, gemessen aber an den Schmerzen, von denen mir mein Freund berichtet hatte, war das gar nichts. Es knirschte nur etwas, als die Kanüle meinen Schädelknochen berührte.

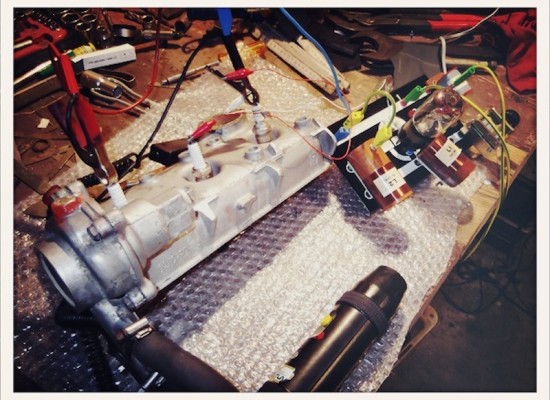

Nach einer Weile kniff mir der Arzt in die Stirn, und als ich nichts bemerkte, schwenkte er eine chromglänzende Bohrmaschine über meinen Kopf und schaltete sie ein. Die Maschine hing an einem Gestell ähnlich einer Ständerbohrmaschine, wie man sie aus dem Baumarkt kennt. Langsam senkte sich der Bohrer zwischen meine Augen. Eine OP-Schwester hielt mir den Kopf. Ich schielte auf den etwa 5mm starken Bohrer, der sich schnell drehte und sich zwischen meine Augen senkte. Der Arzt beruhigte mich und sagte, dass ich keine Schmerzen spüren würde, da ich ja betäubt sei. Er hatte recht. Als sich der Bohrer in meinen Schädelknochen zwischen meinen Augen, links oberhalb der Nasenwurzel eindrehte, spürte ich nur ein Knirschen und Rütteln, aber zu meiner Erleichterung keine Schmerzen.

Das Ganze dauerte auch nicht sehr lange und der Bohrer wurde wieder aus meinem Kopf entfernt. Die OP-Schwester stillte das Blut auf meiner Stirn, und der Arzt kam mit einer etwa 6cm langen Kanüle, die er in das frisch gebohrte Loch einführte. Die Kanüle hatte eine kleine runde Platte, die auf meiner Stirn auflag und ein Verrutschen verhinderte. Ein kleiner Teil der Kanüle war jetzt in meinem Kopf, der andere, etwa 5cm lange Abschnitt, ragte aus meiner Stirn heraus. Die Kanüle wurde an der Platte mit einem Pflaster an meiner Stirn befestigt und ich konnte vom OP-Tisch wieder aufstehen. Die Schwester führte mich danach wieder in meine Krankenbaracke. Die Herren in meinem Zimmer bewunderten mich wie einen Marsmenschen. Und genau so sah ich auch aus.

Wenn ich mit den Augen zur Stirn schielte, konnte ich die glänzende Spitze der Kanüle erkennen. Ich lief und bewegte mich sehr vorsichtig, denn ich hatte Angst gegen etwas zu stoßen, oder zu fallen und mir dabei diesen Fremdkörper vollständig in den Schädel zu rammen. An diesem Tag wollte niemand mehr etwas von mir. Das Einschlafen fiel mir an diesem Abend schwer, da ich Sorge hatte, mich im Schlaf zu verletzen. Ich stellte mir vor, dass ich mich nachts im Schlaf unbeabsichtigt auf den Bauch drehen würde. Dabei könnte die Kanüle in meinen Kopf eindringen. Irgendwie schlief ich aber auch an diesem Abend, begleitet vom Schnarchkonzert meiner älteren Zimmergenossen ein.

Da ich jetzt aber doch feststelle, dass das Aufschreiben dieser Erinnerung noch einige Zeilen in Anspruch nehmen wird, komme ich hier zum Schluss und erzähle Ihnen im nächsten Kapitel, wie ich weiterbehandelt wurde.